「シビックプライドという言葉を、こんなに自然に使う人、いるんだ。」 ある記事を読んだとき、それがとても印象的で、思わずその人の名前を検索した。調べてみると、レストラン、シェアオフィス、雑誌―手がけているものは多岐にわたっている。一体この人、何者なのだろう。このエネルギーはどこからくるのだろう。これが、中村さんに会いに行こうと思ったきっかけだった。

実際にお会いしてみると、中村さんはとても気さくで、軽やかで、言葉に淀みがない。それは普段から、自分自身の活動を客観的に分析する・俯瞰して捉え直すということを続けているからなのだと、取材を通して感じた。

中村さんのお話には、様々な実践と試行錯誤を重ねてきた中村さんだからこそたどり着いた、“実践する人のヒント”がたくさん詰まっている。 ※文中敬称略

-

-

中村公一さん株式会社クロックアップ代表取締役社長1978年生まれ。五所川原市出身。映画スタジオ、広告制作会社での勤務を経て2005年に渡米。ニューヨークの名門レコードレーベルにて広告、ブランディング業務を担当。2009年、両親の他界を期に故郷青森に戻り、株式会社クロックアップ設立。

中村公一さん株式会社クロックアップ代表取締役社長1978年生まれ。五所川原市出身。映画スタジオ、広告制作会社での勤務を経て2005年に渡米。ニューヨークの名門レコードレーベルにて広告、ブランディング業務を担当。2009年、両親の他界を期に故郷青森に戻り、株式会社クロックアップ設立。

現在、カフェ・ダイニングバー「PENT HOUSE」や、介護施設「グループホームひまわり」を経営する他、地域を盛り上げる活動として「AOMORI COFFEE FESTIVAL」やローカルマガジン「KONOHEN journal」の発行なども手がけ、日夜青森を楽しくする活動に励む。

-

たくさんの顔を持つ「地域のプロデューサー」

中村さんの会社「クロックアップ」のWebサイトを見ると、空間設計、飲食店経営、チョコレートづくり…え?これも?これも…?一体この人は何屋さんなんだ…!と混乱してしまう。自己紹介するのも大変そうだが、普段、何と自己紹介しているのだろうか。

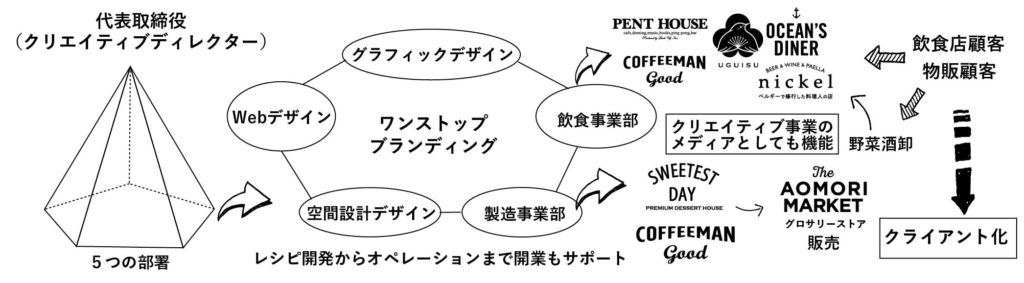

中村 : 最初は、「デザイナーです」「クリエイティブディレクターです」と言っていたんですけど、最近は地域のプロデューサー的な役割が強くなっているなと思っています。 webデザイン、空間の設計デザイン、飲食店の運営、自社商品の製造(ローチョコレートやクッキー)、青森県産の食糧品を扱うグロサリーストア「AOMORI MARKET」もやっています。そこで自社商品を販売したり、AOMORI MARKETで仕入れた野菜やお酒を飲食店に回したり。

中村 : その飲食店のお客様や自社商品のファンの方が、最初はそこに通うだけだったのが、今度はデザイン業務のクライアントになって。「新しいお菓子のブランドを始めたいんだけれど、パッケージのデザインをお願いできますか?」「店舗設計をやってくれないか?」と。飲食に限らず、地域のことを何でもやるので、地域プロデューサーってそういうことかなって。

事業内容を並べると、その多様さ・広さに圧倒される。でも、そのひとつひとつが実は地域の一人の人とのつながりから始まっていて、それに応えていくうちに、みんなが中村さんを頼りにするようになって、手がける内容もどんどん広がっていく。まさに、“この地域に根ざした”プロデューサーだ。

さまざまな土地で暮らした中村さんが、青森に戻ってきて感じた「伝える力」の重要性

五所川原出身で、小学校まで青森に住み、その後、函館、東京、ニューヨークと、国内外の様々な場所で暮らしてきた中村さんだが、31才の時に再び青森へ。なぜ青森に戻ってくることになったのだろうか。

中村 : 青森へのUターンは、母の他界がきっかけでした。母は地元で介護施設を経営していたんですが、それを継ぐのが嫌で。でも、母が亡くなったとき、僕の「やりたくない」という気持ちだけでやめてはいけない、社会的意義のある仕事だと思いなおして、だったらもう継ぐしかないと。

とはいっても、最初は、あんなに逃げ出したかった青森に戻ることが、すごく嫌でした。でも帰ってきたら、空気はおいしいし、山が近くてすぐキャンプに行けるし、海も近いし、温泉もたくさんあるし(毎週違う温泉行っても回りきれないくらい)、何よりご飯がおいしい。アメリカにいた時は全然太ってなかったのに、青森に戻ってきて太りだしたくらい(笑)。

青森の魅力を挙げだすとキリがないという様子の中村さん。

帰ってきて青森の良さを再発見する一方、様々な場所での暮らしを経験してきた中村さんの眼には、青森の課題も見えてきた。

中村 : こんなにいいところがいっぱいあるのに、青森の人は自分たちのことをあまり自慢したがらないんですよね。いいものは作るけど、それを伝える力が弱いんです。だからこそ、僕がこれまでやってきた広告制作のスキルを使って何か貢献できるんじゃないか、と思って。そこで立ち上げたのが今の会社「クロックアップ」でした。

最初は、“相対的な自慢”でいい

「伝える力が大事」と中村さんは強調する。いいものを作るだけではだめなのだろうか。「発信」にこだわる理由は、ニューヨーク暮らしでの体験にある。

中村 : ニューヨークに住んでいたことがある人って、みんな本気で「I♡NY」って思っているんですよ。「ニューヨークはいつかまた帰りたい場所だ」「ニューヨークはいいところだから、またおいでよ」ってみんな言うんです。だからたくさんの人がニューヨークに集まるんだな、ということを実感しました。

それはきっと青森でも同じことで。青森というブランドをつくるには、まず青森県民・青森出身者一人一人が青森を誇りに思い、青森の広報マン、営業マンになること。一番強いのって、やっぱり信頼できる人の口コミじゃないですか。友達に「青森、めちゃくちゃいいところだからおいでよ」って言われたら、「じゃあ行ってみようかな」と思いますよね。そういう意味で、シビックプライドを育てることって大事だなって思うんです。

中村 : ただ、“絶対的なプライド”ってなかなか持ちにくいので、まずは“相対的な自慢づくり”を積み重ねることからだと思っています。「よそにはないけど、うちにはこれがある」って自慢につながりやすいし、そういう自慢のコンテンツを発信していくことで、県外の人から「青森のこれっていいよね」と言われるようになると、県内の人も、「それまで全然気に留めたことがなかったけど、ウチのそれってすごいんだ」と。それが少しずつ積み重なることで県内にも自慢のコンテンツとして根付いていって、青森の広報マンが増えていく。まず相対的なプライドを生むことが、良い循環につながっていくんだと思います。

青森に居続けることだけがシビックプライドではない

外側を見ることで、内側が豊かに息づいてくる。これは、中村さんの事業展開にも通ずるところがある。

仙台や大阪といった“青森県外”にも出店している理由について、中村さんはこう語る。

中村 : 青森に居続けることだけが青森をレペゼンしてるっていうことじゃないんですよね。たとえば青森県外のお店でも、「あそこのイケてるお店、青森の人がやってるんだって」みたいなことって、ちょっと誇らしいじゃないですか。

それともうひとつ、うちの(青森県内の)従業員の離職理由の多くは、「(東京や大阪、仙台など)都会に出たい」なんですよね。僕自身も青森を出ていた人間なので、もちろん後押しはするんですけど。

でも、「バリスタになりたい」「イタリアンのシェフになりたい」と言って青森を出た子たちが、気づくと全くちがう業界でバイトしていたりするんです。なんでそうなったの?と話を聞くと、やっぱり距離のハンデってあって。Web面接で採用されたけど、実際に働いてみたら思っていた環境と全然ちがった、とか。そうなると今度は、東京に居続けるために仕事を探すことになる。夢のために都会に出たはずなのに、居ることが目的になってしまうのはもったいないなと。それなら、僕が都会にお店を出して、そこを足がかりにして夢を追えるようにできたらいいなと考えました。

中村さんが見ている世界は、どこまでもリアルだ。そのリアルをよく見ているからこそ、課題が見えてきて、「じゃあこうすればいいかも」と次の行動につながって、地域の希望の光になっていく。“希望”は、リアルに裏打ちされていないと生まれないのかもしれない。

イベント的な楽しさだけでない、“日々の楽しさ”を積み重ねること

インタビューの中で、青森を「楽しい場所にしたい」という言葉がたびたび登場していたのが印象的だった。「いい街にしたい」、「社会課題を解決したい」という言い方ではなく、「楽しい場所にしたい」という言い方に、中村さんの青森に対する思いが見える気がした。

中村 : よく、みんな「地域を“活性化”させる」って言うんですけど、“活性化”という言葉自体がふわっとしてるなって。活性化のゴールって何?と聞いても答えられない人のほうが多いんですよね。そもそも地域経済を過去のように復活させるのは無理だと、僕は思います。でも、地域経済を適正化させていくことで、ひとりひとりが幸せに暮らす、ということはできるはず。その「幸せ」の根源にあるのが、「楽しい」っていう気持ちなんじゃないかなと。

青森にいると、気候のせいもあって、躁うつ的な感情の起伏になりがちなんですよね。冬の日照時間が極端に少ない分、夏はバーッとねぶたで盛り上がって、秋がくるとまたガッと落ち込む、という具合に。でも、人の幸せって、そういう大きな起伏ではなくて、日々の楽しさの積み重ねで生まれるものだと思うんです。日々のちょっとした「楽しかった」を、その時で終わらせずに、ちゃんと積み重なっていることを実感できるようにすることが、大事だなって思います。

中村さんにとって「シビックプライド」とは

最後に、あらためて “中村さんにとって「シビックプライド」とは?”

中村 : シビックプライドという言葉を様々な場所で使っていたら、まわりの人から「公一くんの言うシビックプライドって、一般的に言われているシビックプライドとちょっと違うよね」って言われたことがあって。調べてみると、いま日本の「シビックプライド」という言葉はアカデミックな印象で、都市政策など行政単語のように使われていることが多いなと感じました。標語っぽくなってしまうと、どうもちがうなと…一時期、じゃあシビックプライドって言うのをやめようかなって思ったこともあったんですけど、他に表現できる言葉が見つからないんですよね。

僕にとっては、「シビックプライド」って、地元への“想い”の部分を言葉で表現したものだと思っています。いま住んでいる場所で、仲間を楽しくしたい。自分の周りの人たちを幸せにしたい。そういう感覚です。外に出た時に胸を張っていたいし、他の国や他の県の人からも、青森いいよねって言われると、やっぱり素直に嬉しいんですよね。そういうことなんじゃないかな。

編集後記

取材当日、「あおもり駅前ビーチ」で待ち合わせることになっていたが、突然の雨で、急遽中村さんの経営するハンバーガーショップ「OCEAN’S DINER」でお会いすることに。屋内での取材になったが、なんとなく、海の見える席を選んだ。

取材の中で、中村さんは「海があるまち、海とまちが近いところって、シビックプライドが高い気がする」と話していた。「海で過ごした時間って、たとえば部活の試合に負けたとか、友達とけんかしたとか、悪いことがあって行ったけど、結果的にいい時間になっている、ってことが多い気がするんですよね。思い出として思い出せる感じ。たとえばこれが漫画喫茶の個室だと、またちょっとちがうと思うんですよね」

夕方、晴れたので、しばらく駅前ビーチでぼーっとしていた。夏なので、日は長い。

仕事帰りの女性二人が、ビーチ前の階段に腰掛けて、“今日腹が立ったこと”について元気に話している。部活のトレーニング中の男子高校生たちが、ランニングのコースを逸脱して、砂浜におりてじゃれ合っている。

そんな光景をぼんやりと眺めながら、中村さんの「日々の楽しさの積み重ね」という言葉を思い出す。

私も、海に近い街で育った。海で過ごした時間は、なんてことのない時間でも、その時の光景を色濃く思い出せる。このなんてことのない時間や景色を思い出すとき、その場所が自分にとって大切な場所になっていることに、ふと気づく。

そういう“思い出す景色”が増えていくことで、その場所が自分のものになっていくのかもしれない。

*「あおもり駅前ビーチ」の「AOMORI」モニュメントは、中村さんがデザインに携わったもの。

平日でも、子どもからお年寄りまで、みんなこのモニュメントで写真を撮っていて、楽しそうだった。

(取材・文:小関)