日本三大清流の一つで、岐阜県郡上市、美濃市、関市、岐阜市、と市をまたいで岐阜県内を横断する“長良川”。この川によって育まれた文化を「長良川流域文化」として、地域に伝え、魅力を発信している人がいる。それが今回お話を伺ったNPO法人ORGANの蒲勇介さんだ。

取材前、蒲さんについて調べていると、地域イベント運営、ショップのプロデューサー、古民家の再生、岐阜麦酒醸造に携わっているなど、幅広く地域に関わっていることが分かった。岐阜県のご出身ということもあり、岐阜の魅力について熱量をもって活動されている方だと感じていたが、お話を伺うと驚くことに活動前は「岐阜には何もない」と思っていたとのこと。そんな蒲さんがなぜ現在のように前線でまちの魅力を引き出し、活動をされているのか。

蒲さんのお話に一貫していたのは「長良川が育んだ、ここでしか生まれないこと」を広めていきたいという点。蒲さんがエネルギーをもって発信する“ここでしか生まれない”ストーリーからシビックプライドを考えてみたい。

※文中敬称略

-

-

蒲勇介(かば ゆうすけ)さんNPO法人ORGAN 理事長/一般社団法人オンパク理事長/長良川てしごと町家CASAプロデューサー1979年 岐阜県郡上市生まれ。2003年より岐阜市を中心とした長良川流域のまちづくりに携わり、長良川の恵みが美濃和紙や岐阜和傘・提灯などの伝統工芸を生み出すという物語に出会う。2011年より体験観光イベント「長良川おんぱく」を実施し流域ネットワークを形成。2018年度より観光庁日本版DMO法人に登録。長良川ブランドを生かした水うちわ、岐阜和傘など伝統工芸品の商品開発や販売など、地域商社としても活動中。長良川流域文化の後継者育成に取り組み、2021年度岐阜和傘が経済産業省伝統的工芸品に登録。2022年、流域の伝統産業振興が評価され(公社)日本観光振興協会による産業観光まちづくり大賞で金賞(最高賞)を受賞。

蒲勇介(かば ゆうすけ)さんNPO法人ORGAN 理事長/一般社団法人オンパク理事長/長良川てしごと町家CASAプロデューサー1979年 岐阜県郡上市生まれ。2003年より岐阜市を中心とした長良川流域のまちづくりに携わり、長良川の恵みが美濃和紙や岐阜和傘・提灯などの伝統工芸を生み出すという物語に出会う。2011年より体験観光イベント「長良川おんぱく」を実施し流域ネットワークを形成。2018年度より観光庁日本版DMO法人に登録。長良川ブランドを生かした水うちわ、岐阜和傘など伝統工芸品の商品開発や販売など、地域商社としても活動中。長良川流域文化の後継者育成に取り組み、2021年度岐阜和傘が経済産業省伝統的工芸品に登録。2022年、流域の伝統産業振興が評価され(公社)日本観光振興協会による産業観光まちづくり大賞で金賞(最高賞)を受賞。

-

この川から地域のストーリーが見えてきた

蒲さんが理事長を務めるNPO法人ORGANでは、「岐阜と長良川に愛と誇りを持って暮らす人を増やす」をコンセプトに、地域イベントの事務局、観光商品を扱うセレクトショップの運営など長良川流域の地域づくりを幅広く支援している。これまで、シビックプライドというと「市単位」で話を聞くことが多かったが、蒲さんは「岐阜市」というくくりではなく、「長良川流域」というくくりで話していたのが印象的だった。なぜ、あえて「長良川流域」というエリアで捉えるのだろうか。

蒲:活動当初は地元に眠っている資源やストーリーを取材し、フリーペーパーを発行していました。その時、うちわ屋さんで“水うちわ”を発見して。半透明ですごく美しいんですけど、もったいないことにもう作っていないことを知り、水うちわの復活プロジェクトを始めました。岐阜出身の自分でも“何もない”と思っていた岐阜に“なぜこんな美しいものがあるのか”が気になって調べた結果、ここならではの地域ストーリーが見えてきました。それは、この地域で生まれた様々な伝統や文化の源にはいつも「長良川」の存在がある、ということです。

実際に長良川の地図や長良川によって育まれた文化の写真を見せながら、蒲さんはこう話す。

蒲:例えば、流域文化として挙げている漁業・工芸・芸能は普通の人から見たらバラバラのものに感じ、漁師と、芸妓さん、舞妓さんと、提灯職人が何で関係してるのかわからないと思います。ですが長良川を起点にみていくと、それぞれがつながって見えてきます。

蒲:まず川があるので、生業として漁師がいる。そして、漁法の一つである鵜飼が観光化していたので、鵜飼を見る船の上で芸妓さん、舞妓さんと遊ぶという舟遊びのカルチャーが生まれた。さらに水運で美濃和紙が運ばれてきたことで、提灯や和傘が作られてきた。これらは川とともに、ここでしか生まれず、ここでしか継承されなかった長良川流域文化だと考えています。

「岐阜には何もない」という悔しさから

さまざまな活動を広げている現在からは想像できないが、蒲さん自身、学生時代は「岐阜には何もない」と感じていたそう。それでも「岐阜には何もない」にとどまることなく、長良川流域文化を知り、伝える側となった蒲さんの活動の源はなんだろうか。

蒲:源はやっぱり悔しさですね。ただそこに生まれただけ、生まれ育っただけなのに誇りを奪われ続けるという感じがずっとあって。

自分の出身地を思い浮かべたときに「自慢できる場所って何かあったかな…何もないかも」とふわっと考えることは想像できるが、「誇りを奪われる」という感覚は初めて耳にした。誇りを奪われ続けるとは、どのようなことなのだろうか。

蒲:例えば、東京に大学進学して“岐阜から来ました”って言うと、“岐阜ってどこ?”とか、“岐阜って琵琶湖ある?”とか言われたり。だから自分から岐阜出身であることを言わなくなり、「名古屋の方から来た」と言うようになるんです。自分の背景やアイデンティティを自分で否定しないといけないところまで追い詰められるわけですね。あえて深刻な言語を使ってこの説明をしてますけど、みんなも少なからず、そうやって生きています。大人になって抽象化して捉えられるようになれば、そういうものだって割り切れる人がほとんどだと思うんですけど、子供は違いますよね。自ら出身地を隠すようなまちだと “いつかここを捨ててやる”って思って育ちます。それ自体も苦しいんですが、それが僕の若い頃のリアルでした。

若い頃に感じた「誇りを奪われ続ける」と思ってしまう構造を変えたい、そんな思いも語ってくれた蒲さん。自分の背景(出身地)を隠すのではなく、“自分のまちにはこんな美しいものを生み出した、川があり、まちの歴史がある”。まちのストーリーを知ることで、自分ならではの解釈で語れるようになると、誰かに自分のまちについて話したくなる。そういった思いが内側から湧いてくるのかもしれない。

まずは、自分の生業のルーツを知ることから始める

当時の悔しさを熱量に、今一番やりたいことは、「親や先生など誰も教えてくれなかった、この地域ならではの価値やストーリーを、まずは地域の人に広げていくこと」だという。実際ORGANでは、長良川流域で生まれた文化を伝え、体感してもらう場として150以上のプログラムを体験できるイベント「長良川おんぱく」を毎年秋に開催してきた。

職人と小さな和傘を作ったり、川辺で獲れたての鮎を食べることができたり、幅広い体験イベントがあるが、驚くことに、多くのプログラムの企画・運営は地元に暮らす“普通の人”が主体となって取り組んでいるという。

蒲:当初はみんな、なぜここに自分の生業があって、なぜここでこういう伝統が続いているかっていうことはわかっておらず漫然とやっていたので、このイベントは明確にターゲットを地元近隣の人として始めました。地元の人がプログラムを企画・運営する中でこの地域ならではの価値や、ストーリーを知り合ったり、お互いの可能性を知り合ったりする、そういう効果を生むための場としておんぱくをやり続けてきました。

次から次へと出てくる課題。最後まで付き合う覚悟。

地域文化を未来につなげていくために、その地域ならではストーリーを地元の人に知ってもらうことは重要だ。加えて、地域のアイデンティティを伝えるだけでなく、現状を知ることも重要だと蒲さんは語る。そこで見せてくれたのが、昨年ORGANが制作した「流域文化レッドデータブック」だ。

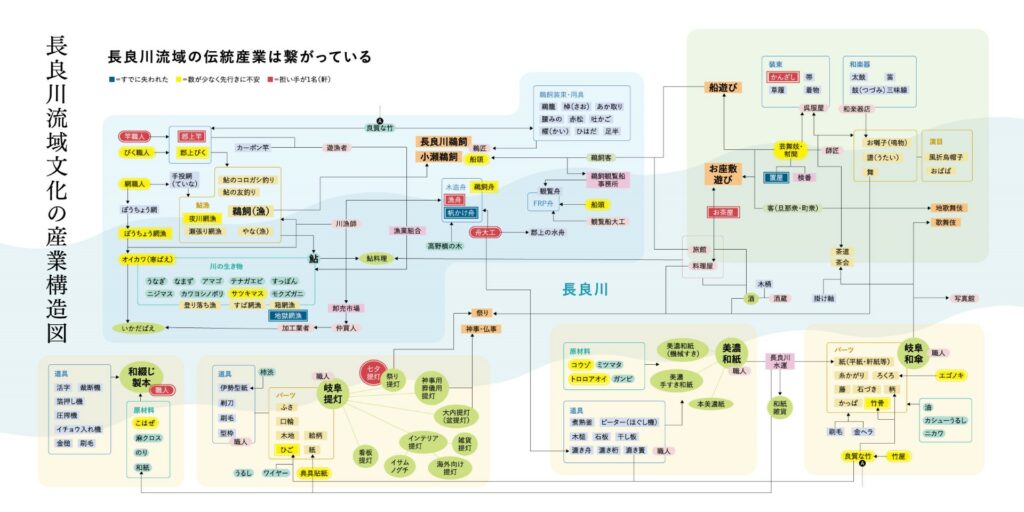

蒲:実は長良川流域文化のそれぞれが、このままでは持続不可能な状態になっていて、この現状を知ってもらうためにデータブックを作りました。この図は(下の図)長良川流域文化が単につながっていることだけを示しているのではなく、例えばこの役割を担う人(職人さんなど)がいなくなったら流域文化は続けていけるのか、ということを示す図になっています。

蒲:赤文字は職人が一人とか、お店が一つしかない、まさにレッドデータです。黄色はひとりとは言わんけども本当に少ないっという状態です。そして紺色ははもうなくなってしまったものです。結局、生活や文化に深く根ざした生業でも、この人がいなくなると、例えば文化財になっている鵜飼も続けられないみたいなこともあるわけです。

このような現状を伝え、流域文化の支援を続ける一方で、ものづくりの担い手や原料の問題など、課題は次から次へと、やればやるほど見えてくるという。それでも活動をつづけるのには、蒲さんの強い思いがある。

蒲:無理なことも多いけど、やらないと終わってしまう。結局やっぱり当事者意識を持って最後まで付き合うっていう覚悟だけがおそらくうち(ORGAN)の求心力だと思うんです。普通は諦めるところに突っ込んで、絶対諦めないということだけが、ORGANの役割だと思っています。

「本当に課題がいっぱいで…」と話しながら見せてくれたメモには、長良川流域や岐阜中の森、木こりの情報が書かれており、「○○年、○○さん引退」の文字が見えた。つまり、この木の供給がないと、例えば和傘の部品が作れなくなり、和傘制作が危機に陥るということだ。当事者意識をもって活動を続けている蒲さんのエネルギーは、どこから湧いてくるのだろうと思っていたが、このメモから伝わってきた。流域中を数十年も行き来している蒲さんには、流域文化やモノだけでなく、その奥でこの文化を守り、つないできた人の顔までが見えているのだ。ここでしか生まれないモノ、ここにいる人としっかり向き合い、大事に思う蒲さんだからこそ「最後まで付き合う覚悟」という言葉をすっと、まっすぐな目で話せるのだ。

うまくいっても、いかなくても、関わることで自分のものになる

最後に、長良川の流域文化を伝え、そこで活動する人と向き合ってきた蒲さんに伺ってみた。

「蒲さんにとって“シビックプライド”とは、どういう意味を持ちますか」

蒲:昔は、シビックプライドという地域に対する誇りはどういうものか、や、地域のなにが課題なのか…など深く考えていましたが、あんまりその言葉や概念を先行させすぎるのは良くないと思うようになりました。シビックプライドは、持とうと思って持てるものではなく、やっぱり内発的に、内側から湧いてくるもの。結果として湧いてくるものだから、持つためにはその地域とか文化とか、仕事とか組織とかなんでもいいと思うけど、やっぱり自分が当事者意識を持って関わることが大切だと思っています。その結果、うまくいっても、いかなくても、自分のものになっていくので、自分ごと化しない限り生まれないのがシビックプライドかなと思います。

「何もない」と思っていた場所で、ただ単に水うちわの存在を見つけ、その魅力に気づくだけでなく、「どうしてこんなきれいなものがここにあるんだろう」と自分から深く関わろうとすること。実はこの川があったから美濃和紙が運ばれてきて、水うちわが生まれたという、その地域ならではの文化が見えてくること。まちに対する些細な「気になる」を探ったり、その土地の歴史や文化、住む人との関わりをつないでいくことで「ここには何もない」にとどまることなく、その地域のストーリーや、自分なりのまちに対する思いに気づいていけるのかもしれない。

編集後記

「ちゃんと事業として成立させないといけない、地域文化を未来に残すためにも」

蒲さんのこの言葉が、取材後もずっと頭に残っている。

わたしにとっては、今回が初めての取材。

どんな素敵な話が聞けるんだろう、どんな熱い思いに触れられるんだろう、というわくわくした気持ちでいたわたしの心の中に、

蒲さんの“リアルな言葉”はズンっと響いた。

もちろん「まちをもっとよくしたい」という思いは大事だ。まちの魅力を伝えるために活動することも、とても大切だと思う。

でも蒲さんは「地域の文化や、地域そのものを残していくためにも、ちゃんと事業として成立させないといけない。

だから“稼ぐこと”からも目をそらさないで向き合う」と覚悟を持っていた。

その覚悟を知り、わたしは今までORGANの活動の表面しか見ていなかったんだ、と気づかされた。そんな自分を反省した。

だけど同時に、本当の意味で、シビックプライドの核となる部分に少し触れられた気がした。

これから先、私はこのサイトを通して、たくさんの人に取材をしていくことになる。

一人ひとりの体温・思いに触れることはもちろん、その思いの奥にある、覚悟や葛藤からも目をそらさず、しっかりと感じとっていきたい。

(取材・文:八木)