青森の人がねぶたについて語る熱量はすさまじい。「ねぶたは市民の魂そのもの」「地域の心の支え」―そんな風に思えるものがあるのっていいな、とうらやましく感じるほど。

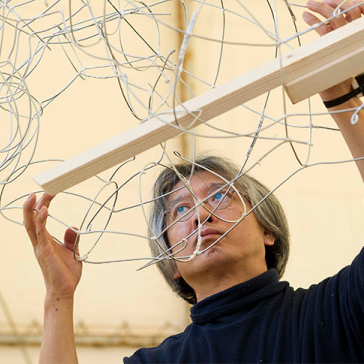

今回は、そんなねぶたの制作に長年携わるねぶた師・竹浪比呂央さんを中心に、ねぶた師の手塚さん・ねぶた研究所の運営を支える工藤さんの3人にお話をうかがった。

竹浪さんは長年、ねぶたを「紙と灯りの芸術」として発信していくことに注力している。芸術としての発信にこだわるのは、なぜなのだろうか。取材を通して印象的だったのは、ねぶた制作の担い手を取り巻く世界の現実を知る竹浪さんの、視座の高さだ。

第一線でねぶた制作を続けている竹浪さんのお話を、まさにそのねぶたがつくられようとしているねぶた小屋(仮設の制作所)でうかがいながら、地域文化がこれから先もずっと続いていくためにどうすればいいか、文化のサステナビリティについて考えてみた。

※文中敬称略

-

-

竹浪比呂央(たけなみ ひろお)さん竹浪比呂央ねぶた研究所 ねぶた師1959年、青森県西津軽郡木造町(現つがる市)生まれ。1989年に初の大型ねぶたを制作して以来、ねぶた大賞、第30回NHK東北放送文化賞はじめ受賞多数。東京ドームをはじめブダペスト、ロサンゼルスなど国内外で出陣ねぶたを制作。竹浪比呂央ねぶた研究所主宰。青森ねぶたの創作と研究を主としながら、「紙と灯りの造形」 としてのねぶたの新たな可能性を追求し続けている。2023年 第7代ねぶた名人 拝受。

竹浪比呂央(たけなみ ひろお)さん竹浪比呂央ねぶた研究所 ねぶた師1959年、青森県西津軽郡木造町(現つがる市)生まれ。1989年に初の大型ねぶたを制作して以来、ねぶた大賞、第30回NHK東北放送文化賞はじめ受賞多数。東京ドームをはじめブダペスト、ロサンゼルスなど国内外で出陣ねぶたを制作。竹浪比呂央ねぶた研究所主宰。青森ねぶたの創作と研究を主としながら、「紙と灯りの造形」 としてのねぶたの新たな可能性を追求し続けている。2023年 第7代ねぶた名人 拝受。 -

手塚茂樹(てづか しげき)さん竹浪比呂央ねぶた研究所 ねぶた師1975年、青森市に生まれる。1980年、佐藤伝蔵氏(3代名人)のねぶたを見て感銘を受ける。高校時代、千葉作龍氏(5代名人)の講演を聞いて触発され、ねぶた制作の道へ。高校卒業後は市内の印刷会社に勤務する傍ら、ねぶた制作に取り組み、2001年から竹浪比呂央氏に師事。2006年から13年まで浅虫温泉のねぶたを制作、2014年大型ねぶたデビュー。

手塚茂樹(てづか しげき)さん竹浪比呂央ねぶた研究所 ねぶた師1975年、青森市に生まれる。1980年、佐藤伝蔵氏(3代名人)のねぶたを見て感銘を受ける。高校時代、千葉作龍氏(5代名人)の講演を聞いて触発され、ねぶた制作の道へ。高校卒業後は市内の印刷会社に勤務する傍ら、ねぶた制作に取り組み、2001年から竹浪比呂央氏に師事。2006年から13年まで浅虫温泉のねぶたを制作、2014年大型ねぶたデビュー。 -

工藤綾子(くどう あやこ)さん竹浪比呂央ねぶた研究所青森市に生まれる。2014年、竹浪比呂央ねぶた研究所に入社。事務職・商品開発・ワークショップを行う傍ら、ねぶた制作の作業も行う。日々、ねぶたの発展に努める。

工藤綾子(くどう あやこ)さん竹浪比呂央ねぶた研究所青森市に生まれる。2014年、竹浪比呂央ねぶた研究所に入社。事務職・商品開発・ワークショップを行う傍ら、ねぶた制作の作業も行う。日々、ねぶたの発展に努める。

-

ねぶたは、地域と人をつなぎ続ける“シビックプライドの源”

以前、青森出身の人が「ねぶた祭りの時は、どんなに忙しくても“絶っっっ対に”青森に帰る」と話しているのを聞いたことがある。それだけ、青森の人たちをつなぐ引力のようなものがねぶたにはあるようだ。

工藤:私は20代のときに一度県外に出てるんです。青森は遊ぶところも情報も少なかったので、若いときは青森のことをそこまで好きだと思えなかった時期もありました。でも、地元を離れてから青森の魅力に改めて気付きました。特にねぶたは、青森を離れていても、もうずっと好きでしたね。ねぶた祭りの時は必ず帰ってきてましたし。そこはずっと変わらないです。

手塚:僕は、ずっと青森にいて、外に出たことがないんです。小さい頃からねぶたが大好きで、いつもねぶたのそばにいたかったので、青森を出る理由がなかったですね。

子どもの頃は、ねぶた小屋をこっそりのぞいては、中にいる大人に怒られたりしていました(笑)そのくらい、飽きずにねぶたを眺めていられる子どもでした。今は、ねぶた小屋にも小さく窓を開けているんですけど、そこからじっとのぞいている若い人がいると、昔の自分と重なりますね。

工藤さんも手塚さんも、ねぶたに引き寄せられて、今ここにいる。地元にずっといる人にとっては“青森に居続ける理由”でもあり、青森を離れた人にとっては“青森に帰る理由”でもある。青森の人たちにとってねぶたは“心のよりどころ”であり、言い換えれば、青森の人にとっての“シビックプライドの源”なのかもしれない。

ねぶた文化を未来につないでいくには?―ねぶたを取り巻く課題

これだけの熱量に触れていると、もう十分、ねぶたは価値が認められているものだと感じてしまうが、“地元の人に親しまれるもの”というだけではねぶたは存続できない、と竹浪さんは語る。

竹浪:ねぶた師という仕事は、そもそも職業として確立されているものではなかったんです。元々ねぶた制作は季節労働で、ねぶた祭りのある夏以外は、別の仕事をしないと生活が立ちゆかない。そういう仕事でした。

実際、竹浪さんも手塚さんも、以前は別の仕事をしながら、ねぶた制作をしていたという。

竹浪:ねぶたという文化を未来永劫続いていくものにするためには、ねぶた師という仕事が、食べていける職業であることが大前提です。

そんなねぶた師に生業を提供するために取り組んでいるのが、「ネブタ・スタイル」というプロジェクト。ねぶた独自の技術と感性を活かしてインテリア雑貨などを制作し、それを世界市場に向けて販売していくことで、ねぶた師をめざす若者たちに生活基盤を提供し、後継者を育成して、ねぶた文化を永続させることに寄与したい、というのが、竹浪さんがこのプロジェクトにかける思いだ。

「紙と灯りの芸術」―海外で見つけた、ねぶたの可能性

「ネブタ・スタイル」では、ねぶたの「紙と灯りの芸術」としての可能性を追求し続けている。ねぶたを「紙と灯りの芸術」として捉え直すことになったきっかけは何だったのだろうか。

竹浪:平成8年に、ハンガリーのブダペストに行った時ですね。それまでは、日本国内の遠征に行っても、あくまでも“祭り”が大事なのであって、そこに登場するねぶたそのものや、ねぶたの制作者にスポットライトが当たるということはなかったんです。

ところが、ブダペストで1か月現地制作をした時に、制作者として記者会見の席に座ってほしいと言われて。「え、私が記者会見?」と。

ねぶたをひとつのアートとして、ねぶた師をひとりのアーティストとして扱う海外メディアの姿勢に、最初は戸惑いながらも、竹浪さんはねぶたの持つ“祭りにとどまらない価値”を再認識したという。

竹浪:海外では、日本から“紙と木のアーティスト”がやってきた、という捉え方なんです。考えてみれば、向こうの文化は、紙や木ではなくて、石の文化なんですよね。だからそういう捉え方をするんだなと。それは新鮮でした。

竹浪:それに、照明に関しても捉え方がちがう。海外の照明のアートは、外から光を当てる“ライトアップ”が一般的で、日本の提灯や灯籠のように“中から明かりを灯す”こと自体が珍しいわけです。そういう意味でも、中から灯すねぶたは、照明の芸術としても新鮮に映ったのでしょうね。

祭りのフレームから飛び出すことが、祭りを残すことにつながる

ブダペストでの体験から、ねぶたの芸術としての可能性を確信した竹浪さんは、祭りというフレームから飛び出す形での発信を模索するようになった。

竹浪:祭りの時だけの季節労働だったねぶた師が「通年で創作活動をするアーティスト」として見てもらえるようになれば、ねぶた師を取り巻く環境(経済環境)は大きく変わると思いました。

そのためにはまず、ねぶたを“作品として”評価してもらうことが重要です。祭りというフレームの中で評価されるだけではだめで、“これは、日本を代表する「紙と灯りの芸術」だから、このくらいの価値がある”という認識をつくっていくことで初めて、ねぶたの価値が上がる。

だからこそ、日本を代表するアーティストや美術館関係者など、芸術として評価する立場にある方々に作品を見てもらえるように、発信しつづける必要があるわけです。

ねぶたを、祭りの道具としてだけでなく、芸術として発信していく。すると、ねぶたが芸術作品として評価され、ねぶた師は「紙と灯りのアーティスト」として、ねぶた師を生業にできるようになる。ねぶた師が生業として確立されると、後継者が育ちやすくなり、それが結果として、ねぶたという青森の文化を未来へ継承し、残していくことにつながる―竹浪さんの考える道筋をたどっていくと、課題解決に向かっていく未来がはっきりと見える。

地域の課題だからこそ、地域に閉じないこと・俯瞰して捉えることが重要

青森という地域の文化を取り巻く課題。でも、竹浪さんの話を聞いていると、もっともっと大きな次元で世界を見ているような感覚になる。

竹浪:地球をひとつの星として見たときに、日本でさえ小さな面積なんですから、日本の中の青森県、その中でさらに青森だ、弘前だ、八戸だ、とみじん切りをするように小さくしてしまうと、大きな動きにはならないですよね。ローカルのみじん切りはやめていいんです。もっと俯瞰して捉えて、ひとつの大きなうねりをつくれば、状況は大きく変えられるんですから。

竹浪さんが見ている景色は、どこまでも広く、大きい。

最後に、第7代ねぶた名人としての、今後に向けての意気込みを聞いた。

竹浪:青森は本州の北端で、いわゆるローカルシティですけど、青森を世界に発信していく武器はやっぱりねぶただと私は思っています。そのねぶたが、青森発のアート、日本を代表するアート、として世界に広がっていったら、これはもう面白いことになると思うんですよ。

ねぶた名人として選出された今、その波及力を追い風にして、これからも発信を続けていきたいと思います。

編集後記

8月、人生で初めてねぶた祭りに参加した。今年はコロナ禍以来4年ぶりの通常どおりの開催ということもあり、青森駅周辺は多くの人でごった返していた。

大混雑の沿道でどうにか立ちながらねぶたを見ていると、少し離れたところにいた肩車された子どもたちから「あ、うさぎだ!」「かわいい!」という声が聞こえてきた。その声で「あ!手塚さんのねぶただ!」とすぐに分かった。

取材当時、手塚さんのねぶたは制作段階で、まだ真っ白だった。ねぶたの周りをぐるりと一周すると、前から見た雰囲気と、後ろから見た雰囲気が全然ちがうことに気づく。勇ましい表情のおもて側と、かわいらしいうさぎたちが跳ねているうら側。「ねぶたはこわい顔をしたものが多いですけど、僕は子どもが喜ぶような、ちょっとかわいいものもつくりたくて」と話していた手塚さんの、静かな、でも楽しそうな表情を思い出す。

来年は、肩車されていたあの子が、かつての手塚さんのようにねぶた小屋をじっとのぞいているかもしれない。未来のねぶたの担い手になるかもしれないあのこどもたちのためにも、竹浪さんの思い描く未来が必要だ。

(取材・文:小関)